季刊誌『かきのたね vol.55 』お手入れ ら・ら・ら より

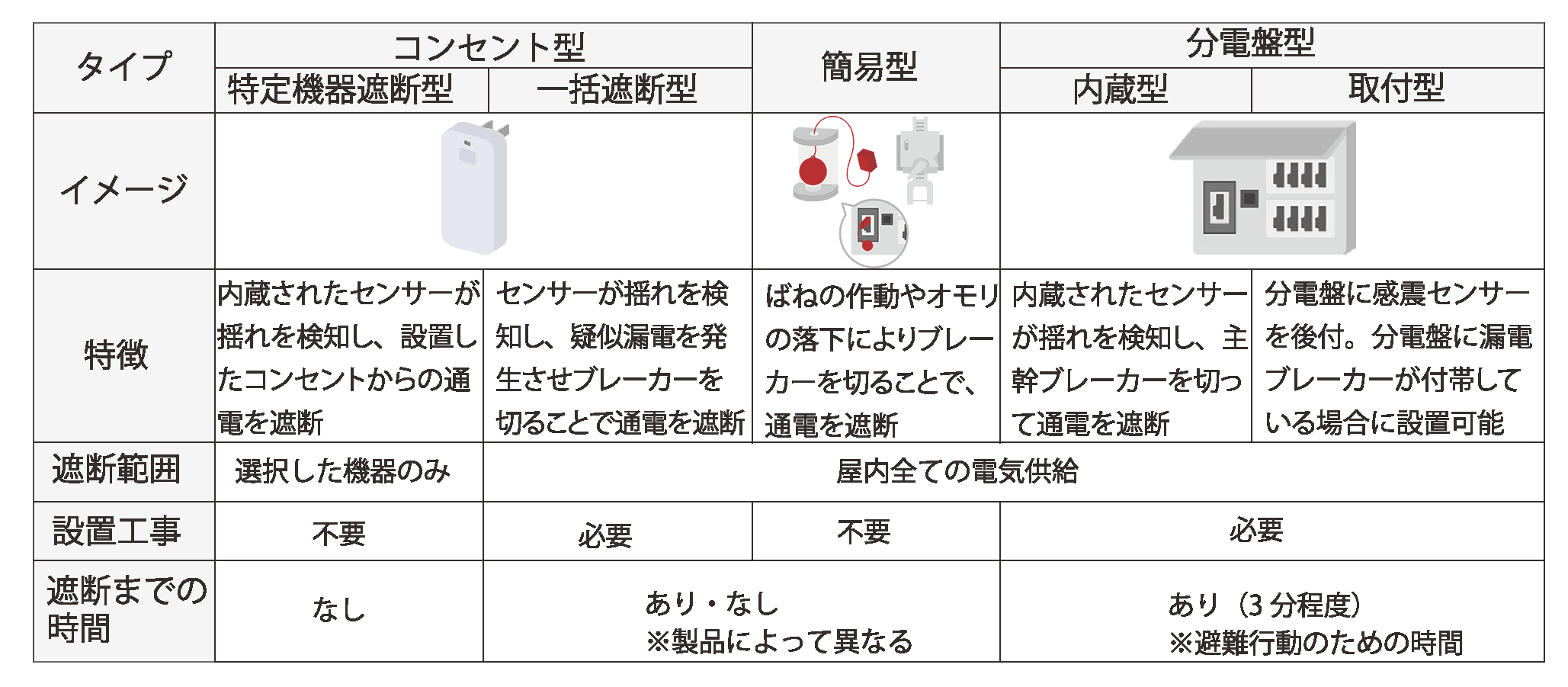

大きな地震が発生したとき、外出中や緊急に避難する必要があるときなどに電気を自動で遮断してくれる感震ブレーカー。様々なタイプがあるため、設置の際は各家庭の状況に合ったものを選びましょう。

地震による出火を防ぐ

大地震発生時の発火源は電気関係が51%、その他が49%(公社「日本火災学会「2011年東日本大震災火災等調査報告書(完全版)」)とされ、過半数は電気が原因です。阪神淡路大震災や東日本大震災のときなど、地震による家屋倒壊等の直接被害だけでなく、通電火災による火事の二次被害も多く発生しました。

感震ブレーカーは5強相当の地震を感知し、電気を自動で遮断する火災予防のための装置です。感震ブレーカーがあれば、こうした火災による二次被害発生を減らすことができます。コンセント型、簡易型、分電盤型と様々なタイプがあるので、設置の際はご家庭の事情にあったものを選ぶ必要があります。

メリット・デメリット

感震ブレーカーは火災予防に役立ついっぽうで電気が遮断されることによるデリットも発生します。たとえば室内の照明が全て消えるため、夜間は特に足元も見えない状況となり危険です。医療機器を使用するご家庭では、それが人工呼吸器だった場合、命に関わる問題です。簡易型の場合、地震以外の衝撃でも電源を遮断する誤作動が起こりやすいといわれています。

感震ブレーカーを使うなら誤作動の少ない分電盤型やコンセント型への交換がおすすめです。費用は分電盤型が高く、簡型が安い傾向にあります。

既存分電盤を確認

ここでひとつ鈴木工務店の事例を紹介します。写真のN邸では、ブレーカー並びの壁に分電盤型(取付型)を外付けしました。他タイプと比較して工事費がかかるタイプですが、古い分電盤は内蔵型が付かないことが多いです。感震ブレーカー設置の際は、分電盤の年代・種類を確認のうえ工事内容を決定していきます。

また、自治体によっては災害対策として補助金を出しているところもあるので、お住まいの地域の情報を確認してみてください。

写真:N邸(築24年)既存ブレーカー(上)。既存ブレーカーに後付け(外付け)した感震ブレーカー(下) ※要電気工事。設置環境や主幹漏電ブレーカーの種類によっては、後付け不可の場合あり

出典:公益社団法人全関東電気工事協絵ホームページ、東京都 出火防止対策