季刊誌「かきのたねvol.58」。竣工から10年経過した二世帯住宅の今をレポートします。

生活の変化を見越した共用型の二世帯住宅

敷地面積:約57坪/延床面積:約45坪

竣工時はSさんご夫婦と二人の息子さん、奥様のご両親からなる6人家族での暮らしでした。敷地は旗竿で、竿に当たる敷地延長が10メートル以上ある奥まった立地です。

家づくり当時を思い出し、「プレゼンテーションもプランの打合せも面白かった」とご夫婦は語ります。「家族構成と敷地条件を踏まえた提案はもちろん、室内の設えのような部分にも提案があり、暮らしのイメージが湧いたことを覚えています」

左:玄関土間がデッキとリビングにつながります。 右:奥まった旗竿敷地に射す陽光を捉える南東の外観。

はじめは分離型の二世帯住宅も考えていたというSさん。「鈴木工務店からは、水まわりをひとつにした共用型にして、居場所にゆとりをもたせるプラン提案を受けまして。結果、家族構成が変わっても無駄がなく、今も家中を使いまわして暮らしています」

実際、この10年で生活が大きく変化しました。先にお父さまが、お母さまは介護生活を経て他界し、長男さんは独立して家を出ています。その間にコロナ禍があり、共働きのSさんご夫婦も在宅ワークで家にいる時間が増えました。

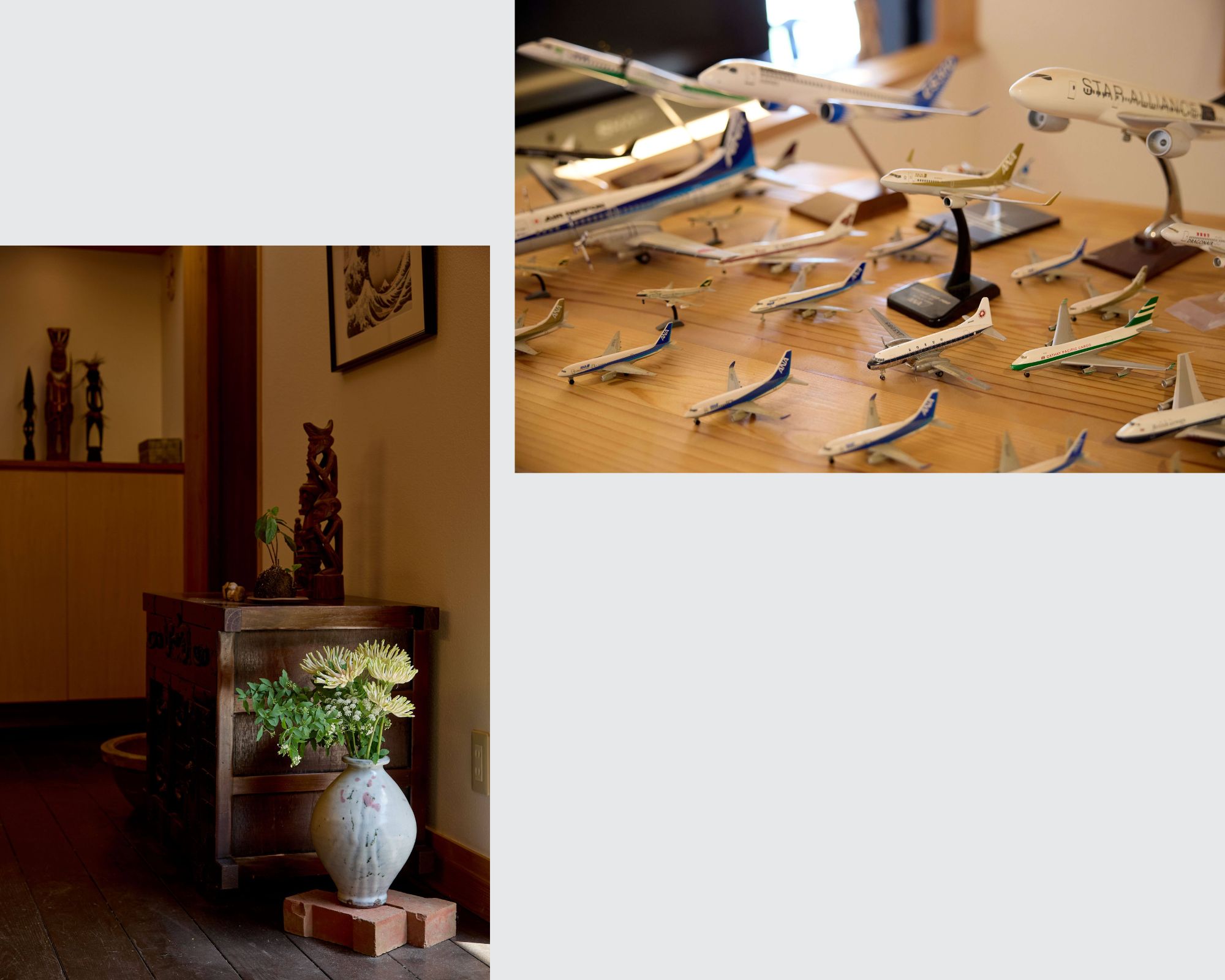

上左:板土間とリビングの奥は家族共用の書斎。上右:リビングの飾棚は棚板をスライド可能。下:1階は板土間につながるダイニング中心のレイアウト。

1階にあるご両親の部屋は、今は共用の書斎に。「陽だまりでくつろげる場所にしたかった」というように、窓際にはお気に入りのニーチェアを置き、庭の緑を眺められるようデスクを配して快適なワークスペースに仕立てています。また、息子さんの友達が来た時の宿泊部屋にもなるなど、多目的に活用している様子です。

1階の家族共用書斎。1階の床は節のほとんどない無垢の杉板。天井も同様。

2階に設けた子世帯用のファミリーリビングも、家族3人が思い思いにくつろぐ場所として稼働中。ミニマムな子供部屋と、当時子ども用に計画したスタディーコーナー(今は家族共用のワークスペースとして活用中)とつながるリビングは、各居場所の緩衝空間として、気配を伝えながら程よい距離感を生む役割を担っています。

2階のファミリーリビング。奥にはワークスペースと玄関上部の吹抜けが見え、左手に3畳程の子供室が2つ並びます。

「ゆらぎ」をポジティブに受け入れる余白

「今日はどこで何をしようかなと考える余地があるんです。よく、コロナ禍で家に居場所がなくてストレスだって話を聞きましたけれど、うちは全然そういうことはなかったですね」

左:2階主寝室につながる約1坪の書斎。 右:子供のスタディーコーナーは、今は家族共用のワークスペース。階段状収納でロフトに上がれます。

仕事も次男さんの勉強も、その時々で場所を変えて行っているそうです。「ここは誰が何をする場所」と決めていないからこその空間の余白は、玄関からつながる板土間にも当てはまります。ご主人のお気に入りの場所で、庭木を眺めるデッキとリビングをつなぐ半屋外的なスペースになっています。

「気候がいいときはデッキにチェアを出してウィスキーを楽しんだり、休日も家で過ごすことが多いですね」とご主人。息子さんもハンモックを吊って読み物に耽るとか。お母さまがご健在の時は、板土間が宅配業者や介護職員とのコミュニケーションの場にもなっていたそうです。

デッキと板土間を介して内と外がつながる心地よいグラデーションのある空間が広がっています。

この先も、お子さんたちが世帯をもって独立したり、働き方が変わってプライベートの時間が増えたりといくつもの変化が待っていますが、ご夫婦にとっては楽しい家暮らしのイメージがあるようです。

読み聞かせのボランティアをしている奥様は、「将来、1階の書斎を私設図書館みたいにして開放したいなと思っています。仕事がひと段落した頃の夢ですが」と話します。アウトドア好きのご主人は、「薪ストーブは住宅街で無理でも、ペレットはどうかな」など、家づくり当初からの夢が再燃しかけている様子です。

ライフステージにともなう家族構成の変化や働き方、そして家の使い方の変化など、ゆらぎの大きい10年でしたが、住まいがそのゆらぎを受け入れている様子が伝わってきます。「(使い方を限定しない)余白というか余地が家の中にあると、いろいろなことが出来る」と、これからの暮らしと住まいに期待を滲ませているSさんの住まい訪問となりました。

上左:板土間から直接上がれるキッチン。 上右:ダイニングとキッチンの間仕切りは造作収納。 下:間仕切りの一部はお母様のミシンコーナーで、今は配膳台に。

「家の中にちょっとした棚や欄間のような空隙があるので飾りたい場所をあれこれ考えられるのも楽しいです」

家づくり経験者のTIPS

TIPS 1

二世帯住宅は音の問題に注意

S邸では旗竿敷地で光を取り入れるために吹抜けを設けましたが、上下階のつながりは音のつながりでもあります。世帯間の生活時間の把握や、テレビは自室で観られる余地をつくっておく(高齢になるとテレビの音量も上がる)など。

TIPS 2

スタディコーナー

ミニマムな子供部屋(S邸は3畳ほど)+スタディーコーナーは、家を建てるときのお子さんの年齢を考えて計画を。中学進学前なら慣れで受け入れられそうでも、思春期になるとプライバシー重視でスタディーコーナーは使わないかも。使う人を限定しない家族共用のコーナーがよさそう。

TIPS 3

2way動線の水まわり

二世帯住宅の水まわりは、出入口を引戸にして幅も広めにするのはもちろんですが、寝室から直接アクセスできる動線も、とても便利でした。

左:2階は子世帯の趣味を盛り込んだ洗面室。 右:1階のトイレは奥の寝室側と手前の洗面脱衣室側から2wayでアクセス可能で介助の際に重宝でした。

建築概要

竣工:2015年、敷地面積:189.93㎡(約57坪)、延床面積:150.00㎡(約45坪)

photo :Chika Suzuki